レーザー光散乱分光法を用いた酸化物誘電体・磁性体の構造相転移の研究

Rayleigh-Mie散乱を利用したSrTi18O3(STO18)の強誘電的微小領域形成の研究

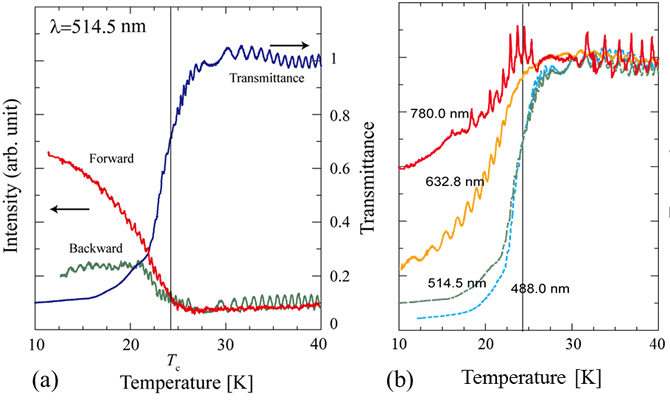

ペロブスカイト型SrTi16O3 (STO16)は極低温まで試料を冷却しても、量子ゆらぎのために誘電率が発散しない量子常誘電体として知られている。ところが、SrTiO3酸素同位体置換したSrTi18O3(STO18)は質量効果によりTc=25Kで強誘電性相転移を示す。この相転移がどのように起こるのかは大変興味深く様々な議論が行われてきた。特に興味深いのは転移温度よりも十分高い温度で既に低温で現れる分極を持ったナノサイズの微小ドメイン(PNR)が存在し、PNRの成長が相転移の起源に密接に結びついている。図(a)は試料に入射したレーザー光が微小なドメインが原因である光の散乱により透過光が減衰していることを示している。図(b)は散乱光強度が波長λの4乗に逆比例していることを示し、Rayleigh-Mie散乱であることが明らかになった。図(c)は微小なドメインの成長により透過光の強度が減少し、スポットが広がっていることを示している。以上の結果より我々はSTO18の強誘電性の起源として図(d)に示す微小ドメインの形成と配勾のモデルを提案した。

これらの研究をまとめた論文(EPL94, 57001(2011))が、Euro Physics Letterの2011年の優秀論文に選出されました。

任意二周波数注入同期レーザーを用いたコヒーレントフォノン高密度励起とテラヘルツ波発生【中野諭人助教、桂川眞幸教授との共同研究】

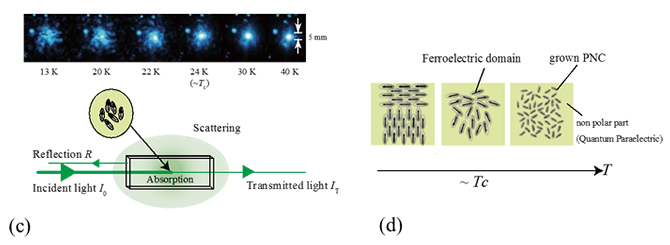

(a)任意二周波数注入同期レーザー。(b)水晶(SiO2結晶)の466cm-1振動モードの高密度コヒーレントフォノン生成による高次ラマンサイドバンドの発生。

周波数の差が、物質の固有の格子振動(量子力学ではフォノンとよぶ)の周波数と等しい、2つの光を入射すると誘導ラマン散乱が起こり、位相が揃った大振幅の格子振動(コヒーレントフォノン)が生成されます。これにより物質中の格子ダイナミクスを調べることができます。コヒーレントフォノンを従来よりも選択的に高密度に励起できれば物性研究で有用なだけでなく、これまでにはない物理現象も期待されます。

この為に狭線幅(~30MHz)、高強度(~1MW)な2周波数を同時に発振するレーザーを開発し、水晶(SiO2結晶)の高密度なコヒーレントフォノンを生成しました。またこの光源を用いた波長30?m-3mmのテラヘルツ波の発生も研究しています。

(Optics Express, Vol18, 26409 (2011).)

その他の研究テーマ

Raman散乱分光によるCo酸化物の電荷、スピン、軌道秩序の研究

新型強誘電体(SnaSr1-a)(SnbTi1-b)O3セラミックスの格子振動モードの解析(産学連携研究)